障がい者雇用に支援の手を

当事業について

障がい者雇用のよくあるお悩み

障がい者雇用って何?

採用の方法がわからないなど、

下記の内容は日本の殆どの企業が抱える課題です。

-

雇用はどこで? 面接はどうしたらいい?

-

社内規則を 変更しなければ、、、

-

障がい者の方へ 何をしてもらおう

-

障がい者雇用に加え 専属人員の雇用が必要?

-

社内環境を 最初から見直し、、、

-

社内バリアフリー化の 改装資金はどうしよう

障がい者雇用関連の

法改正をご存知ですか?

-

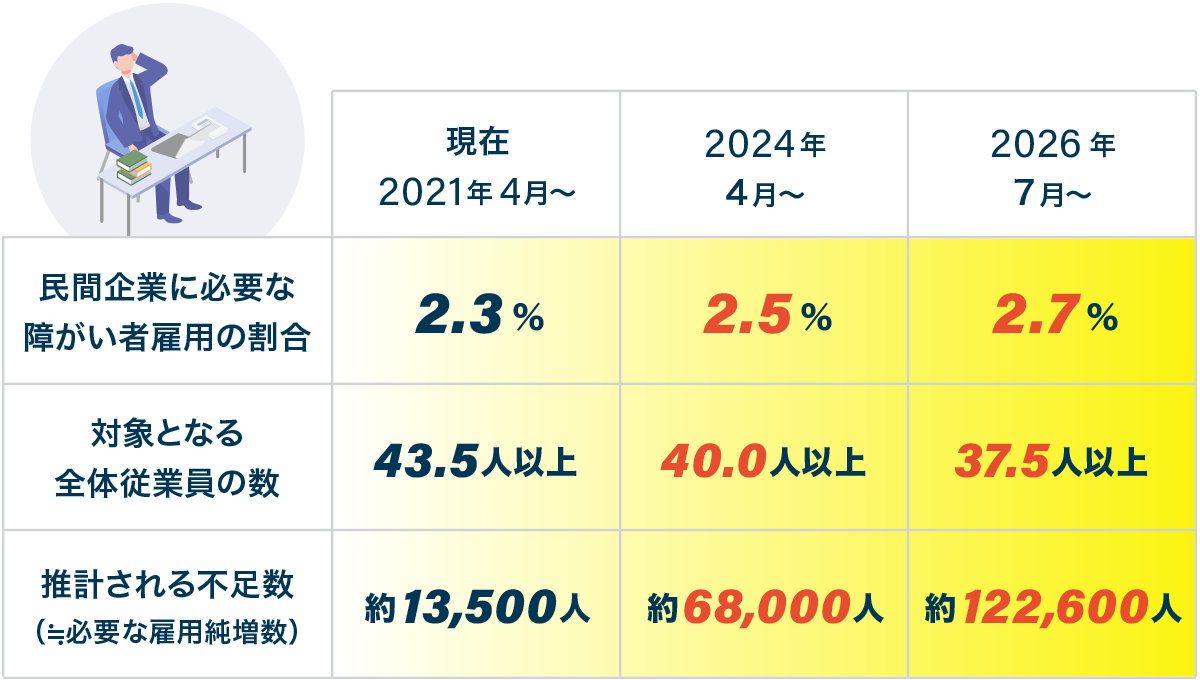

企業が雇用する必要がある

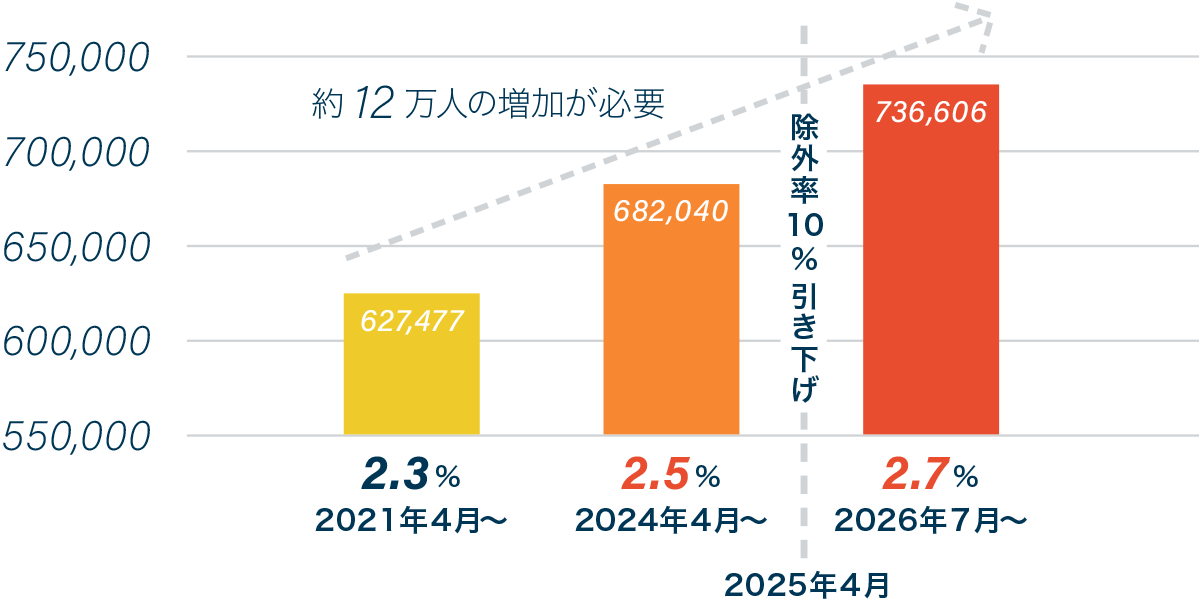

障がい者の割合が引き上げられる政府は、障がい者の雇用機会の拡大を目指し、企業や官公庁に対して障がい者を一定割合雇用する法定雇用率を段階的に高めていく方針を決定しました。

つまり、企業が必ず雇用しなければならない障がい者の割合(法定雇用率)が、今後徐々に引き上げられます。

※対象事業主の範囲:正社員他雇用しているパート・アルバイトも含みます。

-

それによる全国的な

障がい者雇用数の影響約3年後に2.7%の法定雇用率を達成するためには、現状(2022年6月時点)から『約12万人以上雇用数純増』が必要と推計されます。

ちなみに直近5年の平均純増雇用数は2万人/年のため、『直近5年の2.3倍のペースで純増が必要』な推計となります!

つまり、全国的に約12万人以上の障がい者雇用数の増加が必要となります。

-

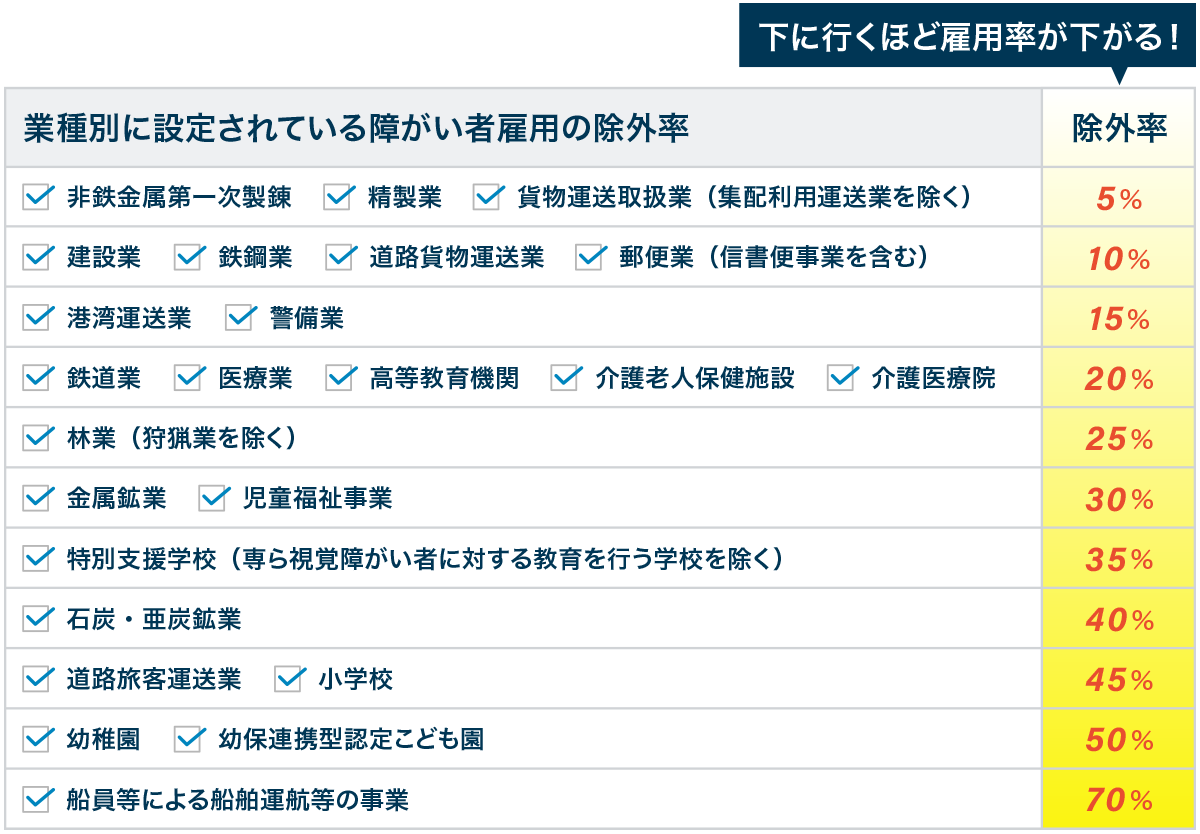

障がい者雇用の除外率も引き下げられます

除外率とは、業種によって障がい者雇用率を下げる制度です。 その除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、2025年4月1日から表のように変わります。

現在除外率が10%以下の業種については、除外率制度の対象外となります。

例えば、漁船業は船の上での仕事が多く危険が伴うため障がいのある方が働くことは難しいです。よって雇用率を他の業種よりも下がります。

-

障がい者を雇用したあとの計算方法が

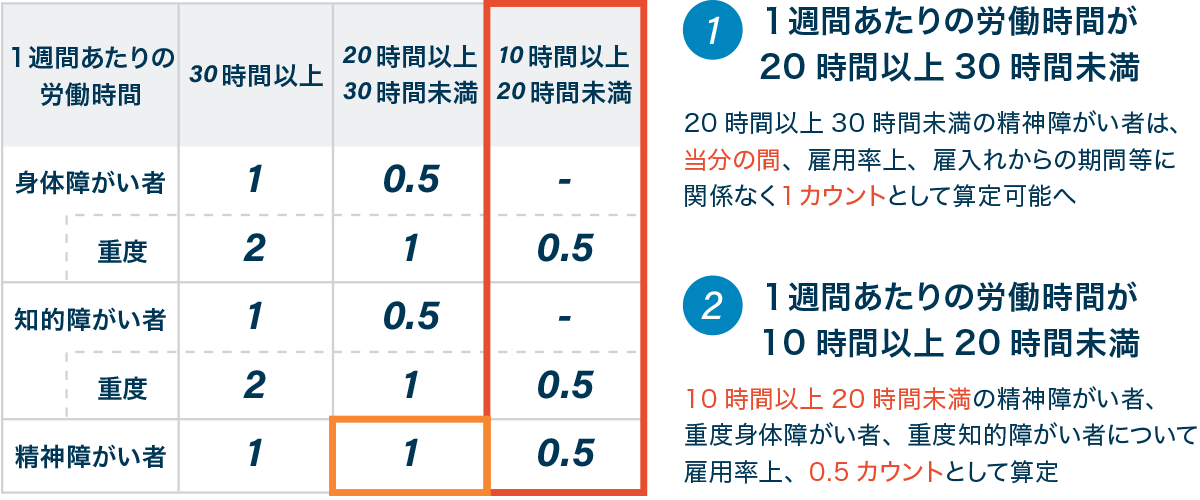

変更になります(2024年4月以降適用)障がい特性で長時間勤務が難しい場合が一定数存在し、特に精神障がい者の職場定着率は、短時間勤務の場合が相対的に高くなっています。

これを解決するためには、これまで時間の壁で働くことが困難だった障がい者の雇用を創出する必要があります。

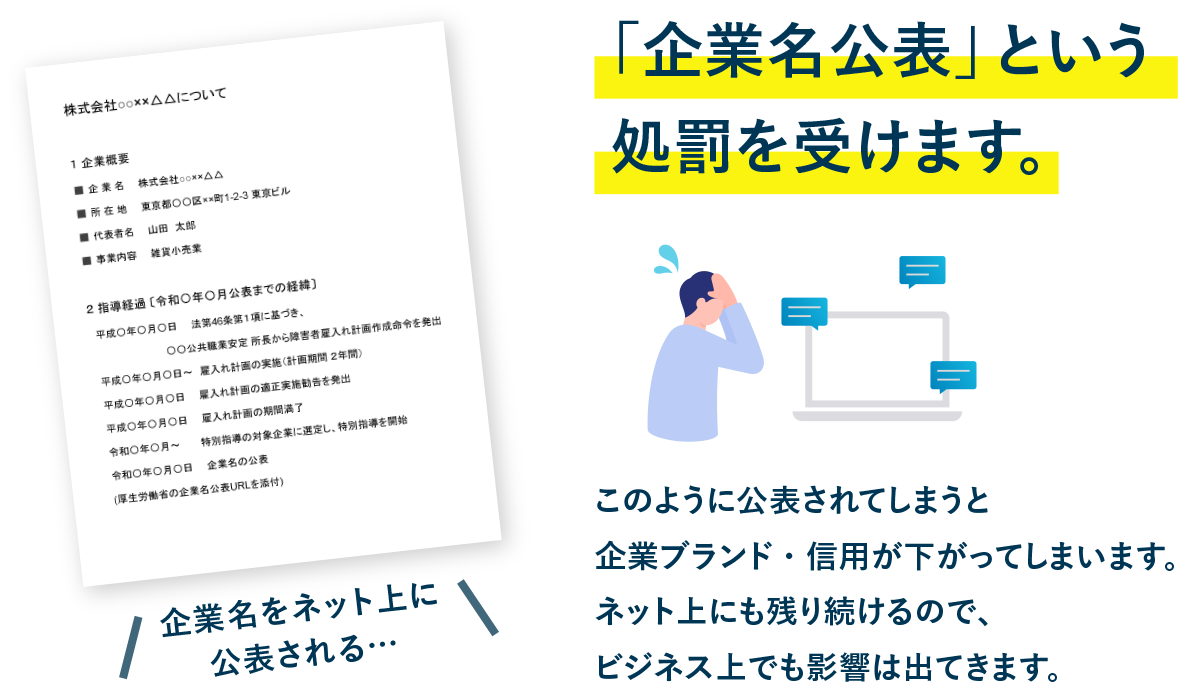

対応しないと、どうなるか?

上記の障がい者雇用制度を守らない企業は

行政から通達書が届きます

貴社の障がい者雇用の悩みを

当社独自の『軽作業ビジネスモデル』で支援

障がい者の特性を理解して、雇用環境を整えるのは簡単なことではありません。

専門家や専門企業に相談しサポートを受けるのも、早期解決の近道です。

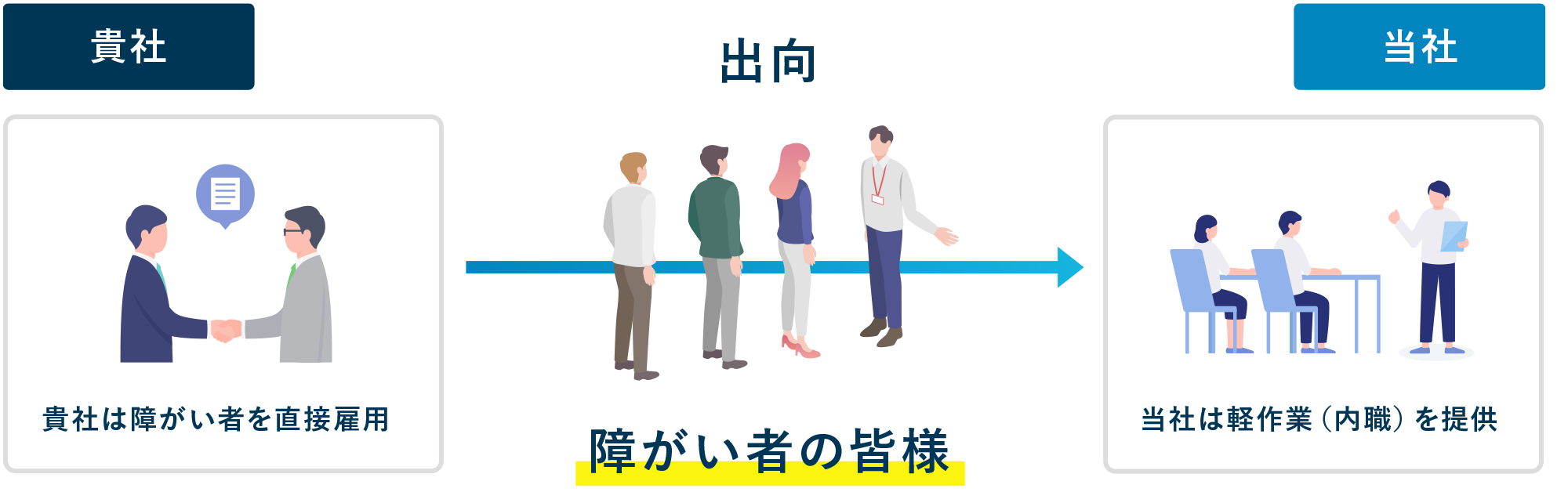

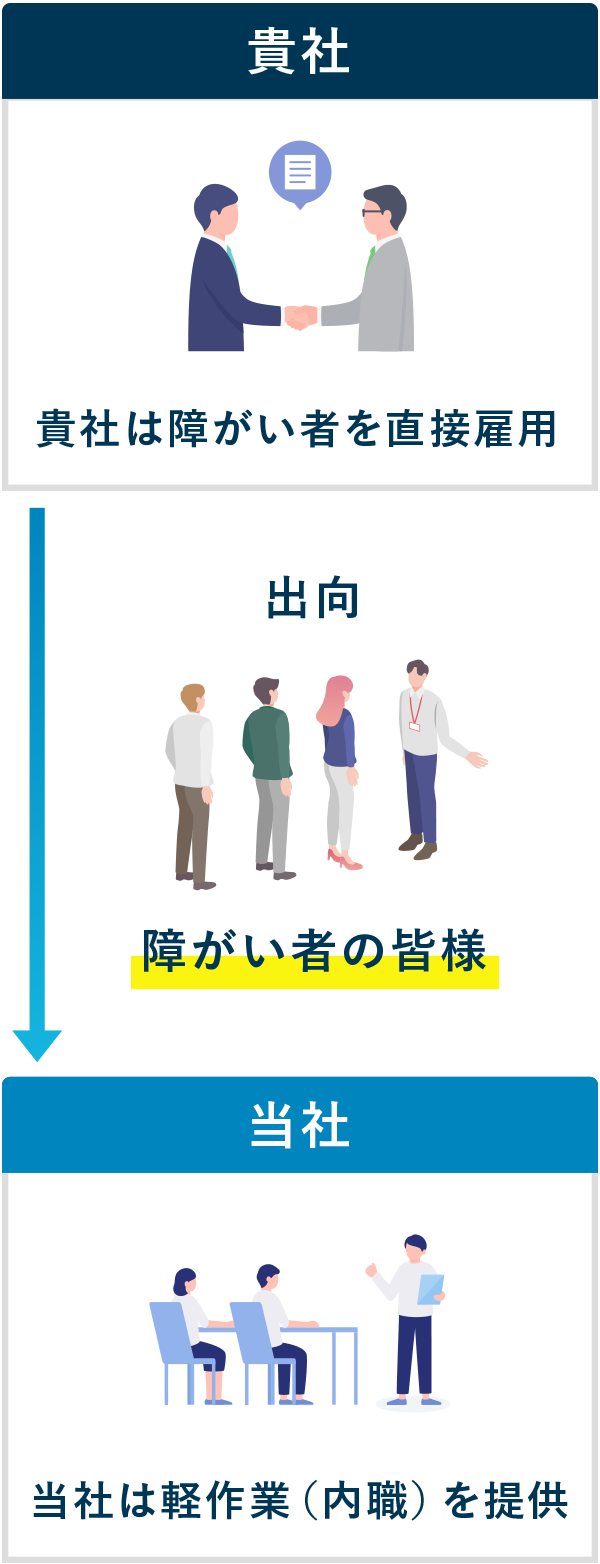

当社の障がい者支援の仕組み

軽作業(内職)は古来江戸時代より続くビジネスモデルです。

軽作業=手作業は機械化が進んでも手作業の工程は無くならないと考えます。

作業内容の例

- 袋詰め作業

- 部品組み立て作業

- パッケージ作業

- 検品作業

-

お客様は障がい者(対象者)を

直接雇用し、対象者は

当社運営の軽作業場(内職)で働くという当社独自に生み出した軽作業ビジネスモデルで障がい者が長期的に安心し就労できる環境を提供いたします。

-

日本全体で軽作業

活用事業所は

全体の僅か2.5%です2020年コロナ過を経て製造拠点を国内へ戻す動きは活発になっており、手作業はより多くの人材を必要としております。

ご利用のメリット

社内での障がい者雇用について、仕組みの構築が必要ない!

-

社内ルールの変更が

必要ない -

障がい者対応の

専属人員が必要ない -

正社員の離職率を

下げる事が可能になる -

追加の設備投資が

必要ない -

担当者が知識を覚える

必要がない -

採用時の費用低減が

可能である

貴社のイメージUPが可能

障がい者雇用をする事で「CSR」や「地域貢献」を取組として

対外的なアピールが可能になります。